150 ans de la Commune #1 : 1870 révolution inaboutie

1871-2021. À l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, D&S a décidé de consacrer une série d’articles à cette première ébauche de république sociale qui, selon Marx, « ne devait pas seulement abolir la forme monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même ».

Le 18 mars 1871, en refusant sur les pentes de Montmartre son propre désarmement voulu par Thiers, le peuple parisien s’est lancé dans une aventure enthousiasmante. Sans le savoir, en construisant une république généreuse et démocratique qui prenait le contre-pied du Second Empire, il édifiait à tâtons un État d’un type nouveau qui, pour la première fois de l’Histoire, n’était pas dirigé pour et par des possédants, mais pour et par les travailleurs : l’État moderne, création de la monarchie adaptée ensuite par la bourgeoisie à ses propres intérêts historiques, laissait place à la première ébauche d’État ouvrier. Il est impossible de comprendre cette expérience historique dont Marx jugeait la portée universelle sans revenir sur les mois qui l’ont précédée – et qui l’ont d’ailleurs grandement déterminée.

Les hommes du 4 septembre

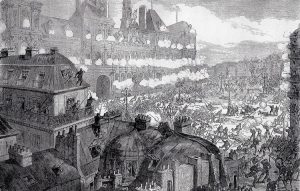

À l’annonce dans la capitale de la reddition de l’armée impériale à Sedan, la foule se rassemble autour du Palais Bourbon et, menée par les leaders de l’opposition démocrate à l’Hôtel de Ville, proclame la République. Au dire de Jules Ferry, « il y avait des fleurs aux fusils, des guirlandes ; c’était un air de fête dans la cité. Jamais révolution ne se fit avec une telle douceur »1. L’Empire, privé de son sabre, tombe sans coup férir, lâché par ses propres troupes qui ne trouvaient rien à redire au changement de régime. Selon l’historien Jean-Marie Mayeur, « l’hypothèse d’une régence ne trouv[a] pas de défenseurs au sein du Corps législatif », incapable de « proposer une issue politique au vide qui s’ouvr[ait] »2.

Ce vide fut prestement comblé, puisque fut en hâte institué un gouvernement « de Défense nationale » composé de onze députés républicains de Paris, mais dénué du moindre représentant des couches populaires de la capitale. Les modérés se taillaient incontestablement la part du lion dans ce cabinet à la légitimité contestable, qui comprenait, outre les « trois Jules » (Jules Favre aux Affaires étrangères, ainsi que Jules Simon et Jules Ferry), Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Ernest Picard, Alexandre Glais-Bizoin, Louis-Antoine Garnier-Pagès et Eugène Pelletan. Le catholique conservateur Trochu, gouverneur de Paris, fut, selon une circulaire envoyée aux préfets, « investi des pleins pouvoirs militaires pour la défense nationale » et « appelé à la présidence du gouvernement »3. Deux membres seulement du cabinet étaient des républicains avancés : il s’agissait de Léon Gambetta, nommé à l’Intérieur, et d’Henri Rochefort, ministre sans portefeuille.

Quoi qu’ils aient pu penser de ces représentants qualifiés de la bourgeoisie, les « rouges » ne firent guère mention de leurs réserves dans les premiers jours du nouveau régime, pris qu’ils étaient par l’enthousiasme de la victoire républicaine obtenue sans combat, ainsi que par les nécessités militaires de l’heure. Comme le note justement l’historien Jacques Rougerie, « ce gouvernement, c’est la République ; nul qui songe alors à le contester ». Lorsque se mettent sur pied, dès le 5 septembre, des comités de vigilance républicaine dans chaque arrondissement, une résolution précise que « ces comités se mettront à la disposition du gouvernement provisoire pour exécuter les mesures d’ordre, et lui prêter leur concours le plus dévoué pour la défense de la capitale »4. Même les bouillants blanquistes, qui restent en marge de ces organes de front unique populaire, notent, dans le premier éditorial de leur organe, intitulé La Patrie en danger, que « le gouvernement sorti du grand mouvement du 4 septembre représente la pensée républicaine et la défense nationale »5.

Quoi qu’ils aient pu penser de ces représentants qualifiés de la bourgeoisie, les « rouges » ne firent guère mention de leurs réserves dans les premiers jours du nouveau régime, pris qu’ils étaient par l’enthousiasme de la victoire républicaine obtenue sans combat, ainsi que par les nécessités militaires de l’heure. Comme le note justement l’historien Jacques Rougerie, « ce gouvernement, c’est la République ; nul qui songe alors à le contester ». Lorsque se mettent sur pied, dès le 5 septembre, des comités de vigilance républicaine dans chaque arrondissement, une résolution précise que « ces comités se mettront à la disposition du gouvernement provisoire pour exécuter les mesures d’ordre, et lui prêter leur concours le plus dévoué pour la défense de la capitale »4. Même les bouillants blanquistes, qui restent en marge de ces organes de front unique populaire, notent, dans le premier éditorial de leur organe, intitulé La Patrie en danger, que « le gouvernement sorti du grand mouvement du 4 septembre représente la pensée républicaine et la défense nationale »5.

Gambetta et les Janus de la Défense nationale

Très vite, ce gouvernement provisoire se divisa sur la façon dont il convenait de mener la guerre contre la Prusse et ses alliés. Une délégation menée par Crémieux, Glais-Bizoin et l’amiral Fourichon fut envoyée en province pour organiser la défense du territoire. Mais la volonté d’un homme évinça leurs efforts. Le 7 octobre en effet, Léon Gambetta quitte en ballon Paris assiégée – péripétie qui entra rapidement dans le roman républicain national. Le 9, il est à Tours. Le lendemain, il reçoit, en plus de l’Intérieur, la responsabilité de la Guerre et on lui attribue comme adjoint l’efficace Charles de Freycinet. L’intense propagande patriotique et républicaine à laquelle tous deux se prêtèrent heurta l’opinion des campagnes, désireuses de retrouver la paix.

Cette activité prit deux directions principales. Gambetta lutta tout d’abord contre ceux qu’il appelait « les exaltés », notamment les républicains « séparatistes » de la Ligue du Midi qu’il fit dissoudre fin 1870. Mais il fut encore plus intransigeant vis-à-vis des adversaires de la République. Il n’hésita pas par exemple, le 25 décembre, à radier les magistrats qui s’étaient rendus « complices du crime du 2 décembre ». Cette forte coloration de « salut public » indisposa à la fois les campagnes, mais aussi les républicains modérés et les conservateurs monarchistes, contre la délégation. C’est là, selon Jean-Marie Mayeur reprenant une formule de Seignobos, l’origine, en province, de « la coalition qui allait donner la majorité aux conservateurs » en janvier 18716.

Pendant ce temps, dans la capitale, le gouvernement de Défense nationale temporisait. Il saoulait de mots les militants parisiens par des proclamations patriotiques enfiévrées. Le 6 septembre, le général Trochu lançait, martial : « Nous ne sommes pas au pouvoir, mais au combat ». Il récidive deux jours plus tard, en exhortant la population à « ne pense[r] qu’à la guerre et aux mesures qu’elle doit engendrer »7. Paroles, paroles... Car ces propos belliqueux ne correspondaient absolument pas aux actes du pusillanime cabinet. Trochu reconnut par la suite qu’interrogé dès le 4 septembre par ses nouveaux collègues sur les chances de succès, il leur déclara : « Dans l’état actuel des choses, tenter de soutenir un siège contre l’armée prussienne serait une folie »8.

Dans une lettre à Kugelman datée de février 1871, Marx voue Favre et consorts aux gémonies pour avoir avalisé le plan de Trochu qui « consistait simplement à prolonger la résistance passive de Paris jusqu’à la dernière extrémité, c’est-à-dire jusqu’à l’état de famine et, par contre, de limiter l’offensive à des manœuvres simulées, à des sorties platoniques ». Dès le 19 octobre 1870, le révolutionnaire écrivait à un autre correspondant que « la bourgeoisie dans son ensemble préfèr[ait] la conquête prussienne à la victoire d’une république à tendances socialistes »9. Mordant, il résume ainsi la situation dans La Guerre civile en France : face à la population parisienne en armes, le gouvernement de Défense nationale « n’hésita pas un instant : il se transforma en un gouvernement de la Défection nationale »10.

plan de Trochu qui « consistait simplement à prolonger la résistance passive de Paris jusqu’à la dernière extrémité, c’est-à-dire jusqu’à l’état de famine et, par contre, de limiter l’offensive à des manœuvres simulées, à des sorties platoniques ». Dès le 19 octobre 1870, le révolutionnaire écrivait à un autre correspondant que « la bourgeoisie dans son ensemble préfèr[ait] la conquête prussienne à la victoire d’une république à tendances socialistes »9. Mordant, il résume ainsi la situation dans La Guerre civile en France : face à la population parisienne en armes, le gouvernement de Défense nationale « n’hésita pas un instant : il se transforma en un gouvernement de la Défection nationale »10.

Paris, la « Rouge »

Le Paris de 1870 a encore beaucoup à voir avec celui de la Révolution. En 1866, la capitale comptait 1,8 million d’habitants, dont 57 % déclaraient un travail industriel. Mais encore faut-il s’entendre sur ce que recoupe ce terme. Ce sont encore les secteurs traditionnels, à la limite de l’artisanat, où l’on alterne travail en atelier et à domicile, qui dominent le monde manufacturier. On fuit autant que faire se peut les grandes entreprises, de plus de cent ouvriers, qu’on appelle d’ailleurs volontiers des « bagnes ». En 1860, à peine plus de 7 % des patrons parisiens avaient sous leurs ordres plus de dix ouvriers : 32 % en employaient de dix à deux et 61 % travaillaient avec un unique ouvrier, voire seuls. Mais cette faible concentration capitalistique n’en engendre pas moins une vigoureuse ségrégation socio-spatiale. Selon le recensement de 1872, les ouvriers et journaliers sont majoritaires à eux seuls dans les XVIIIe, XIXe, XXe, XIe et XIIe arrondissements, ainsi que dans le XIVe et le XVe. Les salariés sont plus de 75 % de la population active dans tout le Nord-Est de la capitale. Les plus pauvres ont bien été chassés des anciens quartiers populaires par l’haussmanisation11. Au dire de Jacques Rougerie, « c’est maintenant comme une ceinture rouge qui enserre, investit la Ville centrale, fer à cheval qui ne s’interrompt que des Ternes à Auteuil »12. À tout prendre, la Commune sera avant tout la reconquête de l’Hôtel de Ville et des quartiers centraux par le peuple travailleur relégué à la périphérie, des pentes de Montmartre à celles de la Butte-aux-Cailles en passant évidemment par Belleville.

Paris est une ville rebelle. Dès les élections législatives de 1857, qui constituent à bien des égards l’apogée du Second Empire, la capitale est revenue dans le giron républicain et, en 1863, l’éclatante victoire républicaine est un véritable affront fait par les Parisiens à l’empereur. En 1869, ce sont même surtout des « rouges » qui sont élus à Paris, notamment Gambetta, à Belleville, et Rochefort. La nébuleuse républicaine-socialiste – quoique minoritaire – est extrêmement active et bien organisée, notamment dans les faubourgs du Nord et de l’Est. On pense essentiellement aux « Internationaux », qui gagnent patiemment, atelier par atelier, depuis une décennie, la classe ouvrière parisienne à cette Association internationale des travailleurs (AIT), fondée à Londres par les Trade unions britanniques et Karl Marx, et qui allait entrer dans l’histoire sous le nom de Ière Internationale. Eugène Varlin et Benoît Malon sont les deux représentants les plus en vue de ce socialisme français encore largement influencé par l’idéal associatif de Proudhon. Mais cette ébauche de parti de classe que constitue le groupe des « Internationaux » ne doit pas occulter l’influence prégnante dans le Paris populaire des factions issues de la vieille gauche républicaine, mêlant sous le vocable sacré de « peuple » le salariat naissant et la petite bourgeoisie indépendante. Il s’agit essentiellement des néo-jacobins, héritiers de Robespierre et de la Commune insurrectionnelle de 1792 (dont le porte-parole le plus connu est Charles Delescluze), et des blanquistes, fiers de constituer, derrière « l’Enfermé », cette avant-garde combative et disciplinée prête à prendre le pouvoir à la moindre occasion.

Pour cette nébuleuse républicaine-socialiste assoiffée de démocratie et ivre de cette liberté retrouvée, il devient de plus en plus difficile de soutenir le gouvernement dit « de Défense nationale », vis-à-vis duquel deux points d’achoppement principaux se font jour. Le premier est relatif aux élections municipales. C’était la première revendication de la liste portée par les Internationaux à la connaissance du cabinet ministériel, dès le 4 septembre13. Pour les « rouges » comme pour les républicains avancés, il convient en effet de recouvrer au plus vite les libertés communales dont l’Empire avait privé sa capitale. Le 16, un décret gouvernemental fixe le scrutin municipal aux 25 et 28 septembre. Mais la mobilisation des faubourgs et l’armement du peuple effraient les modérés qui s’entêtent à dénier au Paris populaire le droit de s’auto-administrer et de se défendre. Le couperet tombe quelques jours avant la tenue du vote : les élections sont ajournées sine die. Le 26 septembre, 140 chefs de bataillon de la Garde nationale protestent contre cette décision. Deux manifestations populaires ont par ailleurs lieu le 5, puis le 8 octobre. La première est le fait d’habitants de Belleville menés par le toujours combatif Flourens, tandis que la seconde est organisée par le Comité des Vingt arrondissements, émanation des comités de vigilance locaux qui défilent au cri de « Vive la Commune quand même ! »14.

Le second point de tension entre les militants révolutionnaires et le gouvernement concerne la direction des opérations militaires. Le défaitisme des autorités du 4 septembre devint vite un lieu commun du discours révolutionnaire. Favre avait par exemple beau prendre les mâles accents de Trochu en proclamant, le 6 septembre : « Nous ne céderons ni un pouce de nos territoires ni une pierre de nos forteresses »15, il dut se résoudre à prendre cette perspective au sérieux lors de son entrevue avec Bismarck, qui eut lieu treize jours plus tard à Ferrières… Les revers militaires se multipliaient et faisaient comme mécaniquement grandir la méfiance populaire à l’endroit des hauts gradés et du pouvoir civil.

Le second point de tension entre les militants révolutionnaires et le gouvernement concerne la direction des opérations militaires. Le défaitisme des autorités du 4 septembre devint vite un lieu commun du discours révolutionnaire. Favre avait par exemple beau prendre les mâles accents de Trochu en proclamant, le 6 septembre : « Nous ne céderons ni un pouce de nos territoires ni une pierre de nos forteresses »15, il dut se résoudre à prendre cette perspective au sérieux lors de son entrevue avec Bismarck, qui eut lieu treize jours plus tard à Ferrières… Les revers militaires se multipliaient et faisaient comme mécaniquement grandir la méfiance populaire à l’endroit des hauts gradés et du pouvoir civil.

La journée du 31 octobre

Le 28 octobre, 300 francs-tireurs envoyés par le général républicain de Bellemarre, sans l’autorisation de Trochu, reprirent en quelques heures aux Allemands le village du Bourget. Le surlendemain, ces derniers réinvestissent en force la localité située à un peu plus de 5 km des fortifications de Paris, notamment parce que le gouvernement de la capitale n’avait pas jugé bon de satisfaire la demande d’envoi de renforts formulée par Bellemarre16. L’annonce de la défaite du Bourget arrive à Paris au même moment que la confirmation de la capitulation infamante de Bazaine à Metz, avec 100 000 hommes, trois jours plus tôt. Pour les éléments les plus radicaux, il est plus que temps de châtier les traîtres.

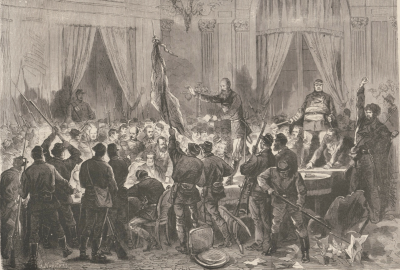

Dans le numéro du Réveil qui paraît au matin du 31 octobre, le néo-jacobin Charles Delescluze appelle à la proclamation de la Commune et à la levée en masse. Dans le courant de la matinée, des militants venus de l’Est parisien, des bataillons de gardes nationaux et des éléments bourgeois se rassemblent devant l’Hôtel de Ville. Informé, Jules Favre, qui vient d’assister au départ pour Versailles de Thiers chargé de sonder Bismarck sur les conditions d’un éventuel armistice, y rejoint en toute hâte Ferry, Simon et Trochu. Au début de l’après-midi, la « légion italienne » de Paolo Tibaldi et des bataillons de gardes nationaux du Nord de la capitale envahissent le bâtiment. L’occupation pacifique de l’Hôtel de Ville se transforme en émeute, au grand dam des leaders modérés qui s’ingéniaient à discuter et à temporiser dans l’espoir de canaliser le mécontentement populaire, lorsque les tirailleurs de Belleville, menés par Flourens, font leur apparition, vers 16h. Dans le plus grand désordre, on songe à proclamer un nouveau gouvernement17. Blanqui, Millière, Vaillant et Delescluze, mis au courant de ces événements qui n’ont décidément rien de prémédité, accourent. « L’Enfermé » a déclaré par la suite avoir « été informé vers 17h30 que son nom figurait sur la liste du nouveau pouvoir proclamé à l’Hôtel de Ville ». Il parvient sur les lieux à 18h. Dans son témoignage sur cette journée, publié dans La Patrie en danger du 4 novembre 1870, Blanqui a raconté les affrontements entre bataillons modérés et révolutionnaires qui se déroulaient spasmodiquement au sein-même du bâtiment et qui l’ont empêché un temps de rejoindre physiquement ses nouveaux « collègues » du Comité de salut public provisoire. Il évoque même à la troisième personne « l’enlèvement de Blanqui, qui fut horriblement maltraité et rejeté à demi étranglé dans un corridor »18.

Une fois l’Hôtel de Ville sous contrôle, le Comité provisoire s’installe, tandis qu’on avise les ministres qu’ils seront retenus prisonniers jusqu’à ce qu’ils consentent à présenter leur démission. Mais, dans la cohue des dernières heures, Trochu, Arago et Ferry étaient parvenus à s’échapper et organisent, depuis le Louvre, la marche conjointe sur l’Hôtel de Ville de plusieurs bataillons fidèles de la Garde nationale, issus de l’Ouest parisien. Pendant qu’ils s’efforcent de reprendre le bâtiment, le Comité révolutionnaire s’ingénie à négocier les termes d’une issue pacifique avec le ministre Dorian, resté sur place et apprécié de l’extrême gauche parisienne. Cette convention fut laborieusement mise en place. Ce n’est en effet que vers 3h du matin, que les occupants acceptèrent de quitter les lieux, après que Jules Favre eut promis que les élections auraient lieu au plus vite et que les événements du jour ne déboucheraient sur aucune poursuite. Malgré cela, le gouvernement restauré dans ses prérogatives incarcéra dans les jours qui suivirent quatorze membres de l’extrême gauche, tandis que Blanqui et Millière passaient à la clandestinité.

retenus prisonniers jusqu’à ce qu’ils consentent à présenter leur démission. Mais, dans la cohue des dernières heures, Trochu, Arago et Ferry étaient parvenus à s’échapper et organisent, depuis le Louvre, la marche conjointe sur l’Hôtel de Ville de plusieurs bataillons fidèles de la Garde nationale, issus de l’Ouest parisien. Pendant qu’ils s’efforcent de reprendre le bâtiment, le Comité révolutionnaire s’ingénie à négocier les termes d’une issue pacifique avec le ministre Dorian, resté sur place et apprécié de l’extrême gauche parisienne. Cette convention fut laborieusement mise en place. Ce n’est en effet que vers 3h du matin, que les occupants acceptèrent de quitter les lieux, après que Jules Favre eut promis que les élections auraient lieu au plus vite et que les événements du jour ne déboucheraient sur aucune poursuite. Malgré cela, le gouvernement restauré dans ses prérogatives incarcéra dans les jours qui suivirent quatorze membres de l’extrême gauche, tandis que Blanqui et Millière passaient à la clandestinité.

Les rigueurs du siège

Commence alors le temps du reflux pour les révolutionnaires. Le gouvernement entendait bien profiter de son avantage sur les factions « insurgées » et obtenir l’onction populaire qui lui manquait tant depuis sa naissance. Il décide d’organiser le 3 novembre, au moment où les coups de filet se multiplient dans le Paris populaire, un référendum local qui a tout d’un plébiscite. L’intitulé en est pour le moins éloquent : « La population de Paris maintient-elle OUI OU NON les pouvoirs du gouvernement de la Défense nationale ? »… Le oui l’emporte naturellement, par 321 373 voix contre 53 584 (soit plus de 85 % des suffrages exprimés)19. Les élections municipales ont, quant à elles, lieu du 5 au 8 novembre. Elles dénotent une forme de statu quo, puisque treize sortants sur vingt sont reconduits dans leur charge. Cinq nouveaux maires sont des modérés. Parmi les têtes de liste représentant l’extrême gauche républicaine, seuls Delescluze, élu maire dans le XIXe, et Ranvier, qui l’emporte dans le XXe, tirent leur épingle du jeu. Certains autres arrondissements désignent toutefois des républicains de combat, tels le XVIIIe qui réélit le jeune Clemenceau20. Interrogé en 1897 par la Revue Blanche, l’ancien communard Édouard Vaillant exprimait encore, près de trente ans après les faits, une forme de déception en évoquant le mouvement révolutionnaire qui grandissait, « sans cependant entraîner la population dupée par les mensonges et le charlatanisme de ses gouvernants »21.

C’est donc l’étiage pour les futurs communards22 : Flourens emprisonné, Varlin démis de ses fonctions de commandant du 193e bataillon de la Garde nationale, Blanqui contraint à une vie semi-clandestine, l’international Malon et le blanquiste Melliet accaparés par leur mandat d’adjoints, respectivement dans le XVIIe et dans le XIIIe… Ce reflux est d’autant plus net que les rigueurs du siège commencent à se faire cruellement sentir pour les Parisiennes et Parisiens, moins enclins à débattre et à militer qu’à trouver leur pitance quotidienne. L’encerclement de la capitale était en effet chose faite depuis le 19 septembre, au lendemain de l’échec des pourparlers de Ferrières. Pendant ces mois difficiles, Varlin s’occupe par exemple de l’alimentation des nécessiteux via sa société civile d’alimentation La Marmite, qui gère quatre restaurants ouvriers dans la capitale23.

Les rigueurs du siège de Paris ont encore leur place dans la mémoire populaire et socialiste, et il est relativement connu que les citoyennes et citoyens parisiens furent amenés à manger des chevaux, des chats, des chiens, et même des rats dès les derniers mois de l’année 1870. Dans les restaurants gastronomiques, on a pu servir de l’antilope, du chameau et même de l’éléphant, lorsque les animaux du Jardin des Plantes ont été sacrifiés. Un interne des Hôpitaux de Paris écrit à sa mère le 25 décembre : « J’ai mangé de tout : cheval, mulet, chat, chien, rat ; et j’ai trouvé le tout très bon »24. Au même moment, Victor Hugo note dans Choses vues : « Ce n’est même plus du cheval que nous mangeons. C’est peut-être du chien ? C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux d’estomac. Nous mangeons de l’inconnu »25.

Le rude hiver ajoutait le froid persistant aux affres de la faim. On signala des pointes à - 12°C en décembre. Le 5 janvier 1871 s’ajouta à cela le bombardement de la capitale par l’artillerie prussienne. Le pilonnage – qui n’atteignait toutefois que la rive droite en raison de la faible portée des pièces – fit une centaine de morts et environ 250 blessés. Les habitants de la capitale sont rapidement privés de bois et de charbon, et sans gaz, les rues sont plongées dans l’obscurité dès la tombée de la nuit. Ces privations affectent surtout les classes populaires, déjà réduites au dénuement par l’arrêt quasi total de l’activité économique. Le taux de mortalité bondit en quelques mois, notamment en raison de l’explosion des affections pulmonaires causées par le froid et la malnutrition.

Le rude hiver ajoutait le froid persistant aux affres de la faim. On signala des pointes à - 12°C en décembre. Le 5 janvier 1871 s’ajouta à cela le bombardement de la capitale par l’artillerie prussienne. Le pilonnage – qui n’atteignait toutefois que la rive droite en raison de la faible portée des pièces – fit une centaine de morts et environ 250 blessés. Les habitants de la capitale sont rapidement privés de bois et de charbon, et sans gaz, les rues sont plongées dans l’obscurité dès la tombée de la nuit. Ces privations affectent surtout les classes populaires, déjà réduites au dénuement par l’arrêt quasi total de l’activité économique. Le taux de mortalité bondit en quelques mois, notamment en raison de l’explosion des affections pulmonaires causées par le froid et la malnutrition.

Nouvelle crise en janvier

Selon Jacques Rougerie, pour les révolutionnaires parisiens, « novembre et décembre sont des mois maigres. Le Comité central [des Vingt arrondissements] végète […]. Les adhésions sont rares ». L’historien note toutefois « qu’à la fin décembre, le mouvement commence à reprendre souffle, plus dure, plus décidé »26. C’est alors que les militants du Comité central publient leur fameuse « affiche rouge » (6 janvier 1871) où ils dénoncent les errements plus ou moins involontaires des hommes du 4 septembre et appellent ces derniers à « se retirer [afin] de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance ». Pour ces révolutionnaires obscurs, la Commune apparaît enfin clairement comme « l’unique salut du peuple, son seul recours contre la mort »27.

Pressé par le mouvement populaire de réaliser une sortie pour rompre le siège et certainement désireux de prouver dans la pratique au plus grand nombre que cette stratégie est vouée à l’échec, le gouvernement met sur pied ostensiblement une offensive massive. Les troupes sont envoyées nuitamment au Mont Valérien. Au matin du 19 janvier, l’offensive est lancée sur Versailles. L’aile gauche française parvient à s’emparer de Montretout, du parc de Buzenval et d’une partie de Saint-Cloud. Mais elle ne reçoit aucun renfort et les positions qu’elle a conquises ne sont pas occupées. Quand les Allemands contre-attaquent, ils font aisément reculer les lignes françaises, mais, grâce à une résistance acharnée, les unités tricolores regagnent le terrain perdu en fin de journée. C’est alors que Trochu, constatant fort tardivement « l’impossibilité d’amener l’artillerie »28 vers ces positions si chèrement acquises, ordonne la retraite, qui se réalise en désordre. Plus de 4 000 morts – dont un tiers de gardes nationaux parisiens – sont à déplorer29.

Pour le mouvement populaire parisien, le gouvernement a fait à Buzenval la preuve de trop de son impuissance, si ce n’est de son double-jeu. Le 21 janvier, des délégués de la Garde nationale, des clubs et des comités de vigilance d’arrondissement, appellent à une manifestation place de l’Hôtel de Ville pour le lendemain. Au même moment, une petite troupe libère Gustave Flourens, emprisonné depuis les lendemains du 31 octobre à la prison Mazas. Dans la soirée, Trochu renonce à sa charge de gouverneur militaire de Paris au profit du général Vinoy, mais conserve ses fonctions de chef du gouvernement provisoire.

Le 22, une délégation des manifestants est reçue par l’adjoint du maire Jules Ferry. La foule rassemblée devant l’Hôtel de Ville est plutôt clairsemée. Mais, vers 15h, des gardes nationaux, menés notamment par le blanquiste Rigault, arrivent aux abords du bâtiment. Soudain, un coup de feu est tiré, probablement par un provocateur. Pour les gardes mobiles bretons installés dans les murs, c’est le signal de la curée. Ils tirent sur la foule qui se disperse, tandis que des gardes nationaux ripostent fort logiquement. Le soir, la manifestation a échoué et on relève cinq morts, ainsi que plusieurs dizaines de blessés chez les manifestants. Il ne fait aucun doute que le pouvoir, prévenu de la vigueur des mobilisations populaires depuis le 31 octobre, s’était autrement mieux préparé à l’affrontement que la fois précédente.

Les hommes forts que sont alors Jules Ferry, le général Vinoy et le général Clément-Thomas – qui avait été placé à la tête de la Garde nationale après le 31 octobre – font arrêter 83 meneurs dans les jours qui suivirent la manifestation du 22 janvier. Les clubs sont interdits, de même que quelques journaux, tels que Le Réveil de Delescluze ou encore Le Combat, dirigé par Félix Pyat. Désormais, le gouvernement a les mains libres pour signer la capitulation. Les négociations entamées dès le 23 par Jules Favre avec les Prussiens aboutissent à la conclusion de l’armistice le 26 janvier. Il entre en vigueur deux jours plus tard. La guerre franco-allemande est terminée. Mais la guerre civile commence, elle, à poindre à l’horizon.

tête de la Garde nationale après le 31 octobre – font arrêter 83 meneurs dans les jours qui suivirent la manifestation du 22 janvier. Les clubs sont interdits, de même que quelques journaux, tels que Le Réveil de Delescluze ou encore Le Combat, dirigé par Félix Pyat. Désormais, le gouvernement a les mains libres pour signer la capitulation. Les négociations entamées dès le 23 par Jules Favre avec les Prussiens aboutissent à la conclusion de l’armistice le 26 janvier. Il entre en vigueur deux jours plus tard. La guerre franco-allemande est terminée. Mais la guerre civile commence, elle, à poindre à l’horizon.

1.Jacques Rougerie, Paris insurgé. La Commune de 1871, Découverte Gallimard, 2006 (1èreéd. 1995), p. 15.

2.Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la IIIeRépublique. 1870-1940, Point Seuil, 1984 p. 14.

3.Ibid., p. 15 (circulaire aux préfets datée du 4 septembre 1870).

4.Jacques Rougerie, Paris libre 1871, Point Seuil, 1971, p. 31, puis p. 33-34.

5.Ibid., p. 37 (citation de La Patrie en danger, 4 septembre 1870).

6.Pour ce développement, voir Jean-Marie Mayeur, 1984, p. 19-21.

7.Journal officiel de la République française, 6 puis 8 septembre 1870.

8.Cité dans Karl Marx, La Guerre civile en France, Éditions sociales, Classiques du marxisme, 1975, p. 42 .

9.Lettre de Karl Marx à Kugelman du 4 février 1871, puis au professeur Beesly du 19 octobre 1870.

10.Karl Marx, 1975, p. 41.

11.Pour tout ce développement, voir Jacques Rougerie, 1971, p. 10-20.

12.Ibid., p. 19.

13.Ibid., p. 31.

14.Ibid., p. 43.

15.Circulaire du ministère des Affaires étrangères, 6 septembre 1870.

16.https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_bataille_du_Bourget_(1870)

17.https://fr.wikipedia.org/wiki/Soulèvement_du_31_octobre_1870

18.Voir « “La vérité sur le 31 octobre”, dans La Patrie en danger», 10 février 2017, https://macommunedeparis.com (le blog de la mathématicienne Michèle Audin, fille de Maurice Audin) et l’article de Blanqui paru le 4 novembre 1870 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6601790s/f2.item).

19.Ce sont là les chiffres de Jacques Rougerie (op. cit., 1971, p. 53) repris par Jean-Marie Mayeur (op. cit., 1984, p. 18). D’autres circulent toutefois. Dans La Grande histoire de la Commune, Édition du centenaire, 1970, Georges Soria oppose par exemple près de 558 000 « oui » à moins de 62 000 « non ». Le camp de la défiance à l’endroit le gouvernement de la Défense nationale ne recueille donc, en tout état de cause, qu’entre 10 et 15 % des voix.

20.Jacques Rougerie, 1971, p. 53.

21.Témoignage d’Édouard Vaillant dans 1871. Enquête sur la Commune de Paris (publiée dans La Revue blanche en 1897), Jean Baronnet (éd.), Éditions de l’Amateur, 2011, p. 98.

22.La formule est de Jacques Rougerie (op. cit., 1971, p. 50).

23.Voir François Bazire et Éric Lebouteiller « La Marmite, une société civile d’alimentation », 16 octobre 2019, https://www.commune1871.org et Michèle Audin, Eugène Varlin, ouvrier relieur (1839-1871), Libertalia, 2019, p. 139-143. On peut par ailleurs noter une sorte de « trou » dans le corpus de sources permettant d’établir l’activité de Varlin et, plus généralement, de l’Association internationale en novembre-décembre 1870 (ibid., p. 368-371).

24.Lettre d’Alcibiade Zambianchi à sa mère, résidant dans la Marne.

25.Victor Hugo, Choses vues 1849-1885, Paris, Gallimard, 1997, entrée du 30 décembre 1870.

26.Jacques Rougerie, 1971, p. 53, puis p. 59.

27.Ibid., p. 62.

28.Rapport du général Trochu, 20 janvier 1871, 9h30 du matin.

29.Pour plus d’informations sur cette ultime « sortie », voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Buzenval_(1871).

Cet article de notre camarade Jean-François Claudon a été publié dans le n°281 (janvier 2021) de Démocratie&Socialisme, la revue de la Gauche démocratique et sociale (GDS).