Contre l’élection du Président (Institutions #1)

Clef de voûte des institutions voulues pour et par de Gaulle, l’élection du président de la République au suffrage universel a le grand mérite, en accordant une onction « démocratique » massive au vainqueur, de relégitimer tous les cinq ans le régime bonapartiste de la Ve République.

La campagne électorale empêchée délibérément par le candidat-président, une personnalisation encore accrue des enjeux, des résultats bruts niant les aspirations majoritaires… En 2022, le scrutin vedette a encore une fois manifesté les effets délétères des élections présidentielles sous la Ve République. Ne serait-il pas temps d’en finir avec cette caricature de démocratie ?

Un déséquilibre manifeste

Le suffrage universel n’est pas l’alpha et l’oméga de la démocratie. Le processus électif lui-même ne va pas de soi. Rappelons ici que les Grecs de l’Antiquité préféraient souvent à ce mode de désignation, favorisant par trop les politiques issus de l’élite socio-économique, le tirage au sort des magistrats qui avait le double mérite de mettre tous les candidats sur un pied d’égalité et de rappeler aux ambitieux avides de pouvoir et de reconnaissance que n’importe qui faisait a priori l’affaire.

Le principe électif moderne s’est imposé, et le suffrage est progressivement devenu universel de la Révolution française au XXe siècle (pauvres, femmes, jeunes, étrangers [?]). C’est naturellement un progrès en soi. Mais généraliser ce principe de façon acritique est pour le moins discutable. S’il paraît à première vue normal que le président de la République, comme les députés, soit élu au suffrage universel direct, reste que le premier est désigné par des millions de citoyennes et de citoyens, là où ces derniers ne peuvent se prévaloir que du suffrage d’en moyenne 20 000 personnes.

Macron vient d’être réélu par près de 18,7 millions de Françaises et de Français. Plus de 20 millions de voix s’étaient portées sur son nom il y a cinq ans. Face à cette déferlante électorale, la ou le député, élu d’une seule circonscription, dans un scrutin par ailleurs entaché par une abstention systémique, fait pâle figure. Comment peut-on imaginer, ne serait-ce qu’un instant, que nos représentants puissent opposer leur légitimité à celle d’un Président mille fois « mieux » élus ?

Un funeste précédent

Il est toujours surprenant d’entendre les « experts » de tout et de rien répéter que le présidentialisme est une tradition française solidement ancrée dans notre histoire… puisque c’est absolument faux ! La Ière République (1792-1799), née de la lutte contre la monarchie, s’était prémunie du pouvoir exécutif, tendanciellement tyrannique, en le marginalisant (Gouvernement révolutionnaire et Constitution de l’An I [1793]) ou en le divisant (Directoire ou Constitution de l’An III [1795]). Quant aux IIIe et IVe Républiques, foncièrement parlementaires, elles avaient opté pour une élection du Président par les membres du Parlement.

La seule exception à cette histoire républicaine anti-présidentialiste, c’est la maldonne de 1848-1851. Les modérés, qui dominaient la IIe République après l’écrasement de l’insurrection ouvrière de juin 1848, avaient mis en place une constitution équilibrée où le Président disposait d’un pouvoir important et était élu par la Nation, mais ne pouvait dissoudre l’assemblée unique, qui, en retour, ne pouvait le destituer. Le blocage entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée, institué par le triomphe surprise de Louis-Napoléon Bonaparte aux présidentielles du 10 décembre 1848, puis par sa progressive prise d’indépendance vis-à-vis du Parti de l’ordre, a abouti à ce que l’on sait : le coup d’État du 2 décembre 1851 contre les institutions républicaines, mené par celui-là même qui était censé les protéger…

Depuis cette date, et ce pour 110 ans, il était absolument inenvisageable pour les républicains d’instaurer une république accordant des pouvoirs démesurés à un seul homme.

L’invention d’une tradition

Entre le coup d’État de 1851 et la prise du pouvoir par de Gaulle, les tentatives d’instauration d’un pouvoir fort assis sur le suffrage universel se sont tous soldés par de calamiteux échecs. Le général Boulanger, lors de la crise éponyme (1885-1889), a bien tenté d’imposer une « révision » autoritaire des lois institutionnelles de 1875, mais il s’y est cassé le nez, tout comme les nationalistes antisémites aux heures les plus tragiques de l’Affaire Dreyfus.

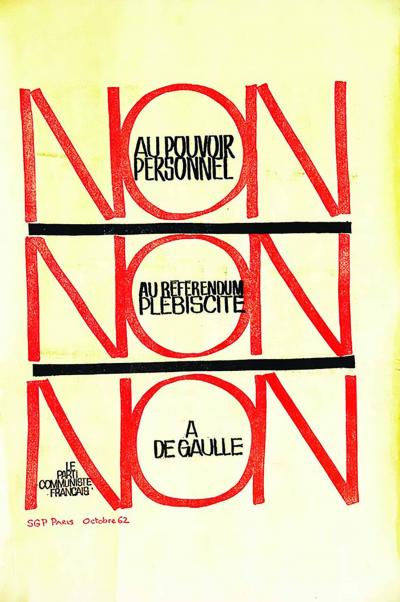

Puis vint de Gaulle, donc… Il est toutefois intéressant de constater que, de retour au pouvoir, l’homme du 18 juin n’a pas opté immédiatement pour l’instauration de l’élection du président de la République au suffrage universel. Pour la simple raison qu’il craignait alors – à juste titre ! – de passer pour un dictateur aux yeux de l’opinion publique républicaine. D’où la mise en place, à l’été 1958, d’un système bâtard de 82 000 grands électeurs, sorte de voie moyenne entre la désignation par le millier de parlementaires et le suffrage universel. Pour l’heure, De Gaulle ne pouvait aller plus loin. Ce n’est que quatre ans plus tard que, profitant du vif émoi suscité dans le corps social par la tentative d’assassinat perpétrée par l’OAS sur sa personne au Petit-Clamart, le 22 août 1962, De Gaulle considéra l’occasion venue. Une fenêtre de tir était, selon lui, ouverte pour remettre au goût du jour cette innovation funeste…, mais promise à un si bel avenir.

Cet article de notre camarade Jean-François Claudon a été publié dans le numéro 296 (été 2022) de Démocratie&Socialisme, la revue de la Gauche démocratique et sociale (GDS).