Pour l'allocation d'autonomie !

30/12/2009 |

Martine Aubry s’est engagée, alors qu’elle était invitée au discours de clôture du 9e congrès du MJS, à intégrer dans le programme du parti Socialiste l’Allocation d’Autonomie. Mais les contours de cette allocation ne sont pas évidents et ce dispositif peut être plus ou moins ambitieux selon le contenu qu’on lui donne. Seulement aujourd’hui, les organisations de gauche, et même les organisations politiques et syndicales de la jeune gauche, ont du mal à donner du contenu à cette allocation.

Telle que nous la voyons, l’Allocation d’Autonomie peut devenir une solution radicale à la précarité très forte qui touche les jeunes en leur permettant de faire le maximum d’études. La « vieillesse » était la classe d’âge la plus touchée par la pauvreté avant la guerre. Mais la sécurité sociale mise en place par le CNR après 1945 à complètement changé la donne. Les retraités bénéficient aujourd’hui de la retraite par répartition et la pauvreté parmi les plus âgés à baissé (bien que cela soit remis en cause par les réformes successives du régime des retraites). En même temps, l’entrée des jeunes sur le marché du travail à été peu à peu, mais durablement, repoussée. Cela est dû à l’allongement de la durée des études, et aussi à cause de la crise structurelle du capitalisme, depuis les années 70, qui génère un taux de chômage particulièrement élevé dans la jeunesse et qui augmente encore avec la crise actuelle.CE QUI FAIT QU’AUJOURD’HUI ON TROUVE LE TAUX DE PAUVRETÉ LE PLUS ÉLEVÉ DANS LA CLASSE D’ÂGE DES JEUNES

Cela s’explique avant tout par le fait qu’il n’existe pas de statut social spécifique de la jeunesse. Un salarié qui perd son travail bénéficie du statut social de salarié ce qui lui permet d’avoir des droits: allocation chômage... Un salarié qui est trop âgé pour travailler bénéficie lui aussi du statut social de retraité, ce qui lui donne droit à une pension de retraite. Il n’y a qu’une seule tranche d’âge qui ne bénéficie pas de statut : la jeunesse. Les jeunes n’ont donc droit à aucune protection sociale (à part la mutuelle pour les étudiants). Seule une fraction d’entre eux bénéficie du système des bourses. Mais ce système est tout à fait insuffisant : il faut être étudiant pour en bénéficier, ce qui ne concerne qu’une partie de la jeunesse. De plus, ces bourses dépendent des revenus des parents ; ce qui implique une dépendance des jeunes vis-à-vis de leurs parents. Enfin, l’enveloppe globale attribuée à l’aide sociale étudiante ne dépend que du bon vouloir de l’État, ce qui fait de ce système un système d’assistance, dont l’enveloppe est scandaleusement insuffisante, et qui s’oppose à celui que nous voulons mettre en place: un système de solidarité.IL FAUT DONC REMPLACER CE SYSTÈME PAR UNE VÉRITABLE PROTECTION SOCIALE DE LA JEUNESSE

La protection sociale vise à couvrir l’individu des « risques sociaux ». Un « risque social » est une situation qui empêche l’individu de travailler et donc d’avoir un revenu pour vivre. Ainsi, quand une femme est enceinte, elle « subit » un « risque social », appelé « risque grossesse » et est donc couverte par la sécu. Il en est de même pour un salarié qui tombe malade (risque maladie) ou pour un salarié qui est trop vieux pour travailler (risque vieillesse). Être en formation, c’est être en incapacité temporaire de travailler et d’avoir un revenu, cela correspond donc à la définition que donne la sécurité sociale d’ un « risque social ». Ceci appelle donc la mise en place d’une nouvelle branche « jeunesse » de la sécurité sociale chargée de distribuer l’allocation d’autonomie pour toute la jeunesse en formation.LES COTISATIONS SOCIALES FINANCENT LA SÉCURITÉ SOCIALE. OR, CES COTISATIONS PROVIENNENT AVANT TOUT DU TRAVAIL DES SALARIÉS

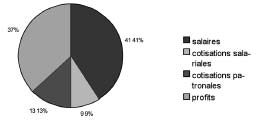

Les cotisations sociales sont dites salariales et patronales. Certains économistes (comme J.P. Piriou) les qualifient de salaire indirect ou encore de salaire socialisé. Le salaire versé par les employeurs peut être appelé « super brut » (cela correspond à l’intégralité de ce que les patrons versent pour payer les salaires, ce qu’ils nomment le « coût du travail ») [voir illustration]. C’est sur ce salaire « super brut » que sont prélevées les cotisations dites « patronales », ce qui forme le salaire brut. Et c’est ensuite sur ce salaire brut que sont prélevées les cotisations salariales, ce qui forme le salaire net. Donc, les cotisations, qu’elles soient salariales ou patronales sont prélevées sur ce que versent les patrons aux salariés. Cela est extrêmement important car nous pouvons en conclure deux choses :CETTE ALLOCATION D’AUTONOMIE DOIT PROFITER À TOUS LES JEUNES EN FORMATION SANS EXCEPTION

Quel que soit les revenus des parents, car tous sont de futurs actifs, et donc potentiellement de futurs cotisants. Le montant pourrait être le même pour tous, car à la différence des retraites, nous ne pouvons pas estimer le montant des cotisations future des jeunes qui dépend de leur futur salaire... Pour en estimer le montant, il faudrait calculer combien rapporterait un certain pourcentage d’augmentation des cotisations sociales, et déterminer un niveau d’augmentation qui soit à la fois acceptable (question de rapport de force MEDEF/salariés en réalité puisqu’il s’agit d’un salaire indirect), et qui en même temps permette de financer l’allocation; ce qui n’est pas simple. Cela dit, le montant de l’Allocation d’Autonomie doit être inférieur au salaire minimum. Pour un ensemble de raisons:L’ALLOCATION AUTONOMIE COMME VECTEUR DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Dans une économie industrielle traditionnelle, comme dans les pays développés jusqu’à une période récente ou dans les « nouveaux pays industrialisés », la production et la consommation reposaient sur les biens industriels. L’essentiel de l’investissement était donc industriel. Or, selon certains économistes, nous serions passés à une « économie de la connaissance » reposant essentiellement sur deux aspects:CELA DIT, LA MISE EN PLACE D’UN TEL DISPOSITIF POSE UN ENSEMBLE DE PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

"Une telle allocation d’Autonomie ferait augmenter fortement les cotisations sociales." C’est vrai, mais n’oublions pas pas que les cotisations sociales sont un salaire indirect qui est mutualisé. Autrement dit, faire augmenter les cotisations ne signifie pas faire baisser les salaires. Au contraire. Si l’on augmente les cotisations en ne changeant pas le salaire net, alors cela veut dire qu’on augmente les salaires. Les cotisations pèsent alors sur les profits des entreprises et non pas sur les salaires. Cela équivaut en fait à une augmentation de salaire comme le montre les illustrations ci-dessous: [caption id="attachment_7640" align="aligncenter" width="263"] Illustration 1 : partage de la valeur ajoutée - incidence des prélèvements sociaux (source INSEE, rapport au président de la République, présidé par Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, mai 2009).[/caption]Illustration 1 : partage de la valeur ajoutée - incidence des prélèvements sociaux (source INSEE, rapport au président de la République, présidé par Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, mai 2009). Cette illustration montre le partage des richesses créées (la Valeur Ajoutée) entre les salaires et les profits, en intégrant les cotisations sociales qui deviennent du salaire indirect. [caption id="attachment_7641" align="aligncenter" width="258"]

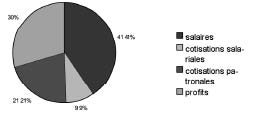

Illustration 1 : partage de la valeur ajoutée - incidence des prélèvements sociaux (source INSEE, rapport au président de la République, présidé par Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, mai 2009).[/caption]Illustration 1 : partage de la valeur ajoutée - incidence des prélèvements sociaux (source INSEE, rapport au président de la République, présidé par Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, mai 2009). Cette illustration montre le partage des richesses créées (la Valeur Ajoutée) entre les salaires et les profits, en intégrant les cotisations sociales qui deviennent du salaire indirect. [caption id="attachment_7641" align="aligncenter" width="258"] Illustration 2 : partage de la valeur ajoutée - en augmentant les cotisations sociales, ce sont les salaires qui augmentent (les données présentées ici sont illustratives).[/caption]Illustration 2 : partage de la valeur ajoutée - en augmentant les cotisations sociales, ce sont les salaires qui augmentent (les données présentées ici sont illustratives). L’illustration 2 montre qu’il est possible d’augmenter les cotisations pour financer à la fois le système des retraites et l’allocation d’autonomie sans faire baisser les salaires ! On aboutit alors à une nouvelle distribution des richesses avec une baisse des profits et une augmentations des salaires (indirects ; c’est-àdire salaires plus cotisations sociales). "Les cotisations sociales sont déjà élevées en France; les augmenter nuirait encore plus à la compétitivité des entreprises." Cet argument est entre autre repris en choeur par le MEDEF. Mais rien n’est plus faux. Historiquement, les cotisations sociales ont augmenté en France depuis 1945 et la mise en place de la sécu. Mais on observe parallèlement une progression constante de la compétitivité des entreprises et de la part des profits dans la valeur ajoutée. L’argument n’est donc pas valable. La compétitivité dépend des gains de productivité et non pas du « poids des cotisations sociales »; les deux évoluent indépendamment l’un de l’autre. De plus on observe que les pays les plus compétitifs au monde sont ceux... qui prélèvent le plus de cotisations sociales (c’est en fait signe qu’un pays est développé). Par ailleurs, le niveau de qualification de la main d’oeuvre augmenterait puisque les jeunes allongeraient la durée des études et que plus de jeunes en profiteraient, ce qui ferait augmenter la productivité du travail (les salariés mieux formé seraient plus efficaces au travail, et donc la compétitivité augmenterait, voir la partie « économie de la connaissance ». "Le système de sécurité sociale est déjà dans le rouge, l’allocation d’autonomie renforcerait son déficit." Si le système est dans le rouge, c’est parce que les cotisations ne sont pas suffisantes. Nous, socialistes, devons affirmer qu’il faut les augmenter. La part des profits dans les richesses créées (la Valeur Ajoutée), n’a jamais été si favorable aux profits et défavorable aux salaires. Comme le montre l’illustration 2 ci-dessus, il faut donc à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales qui sont une partie du salaire bien qu’indirecte. C’est en augmentant cotisations et salaires ainsi que les salaires [voir illustration 3] que nous sortirons de la crise. Cela aurait effet bénéfique sur la demande (les salariés pourraient plus consommer) et la sécurité sociale serait sauvée. Il suffit d’augmenter les cotisations de 0,34 points par an pour sauver les retraites par répartition (selon l’économiste J.P. Piriou). Ce qui ne pose pas de problèmes puisque l’augmentation serait inférieure aux gains de productivité. A cela s’ajouterait donc l’allocation d’autonomie. Il s’agit d’un choix à faire. Si l’on veut redistribuer les richesses, il appartient aux salariés et à leurs organisations représentatives de choisir dans quelle proportion ils veulent augmenter le salaire direct (le salaire net) et le salaire indirect (les cotisations sociales). [caption id="attachment_7642" align="aligncenter" width="263"]

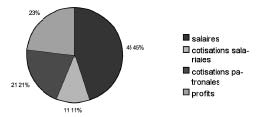

Illustration 2 : partage de la valeur ajoutée - en augmentant les cotisations sociales, ce sont les salaires qui augmentent (les données présentées ici sont illustratives).[/caption]Illustration 2 : partage de la valeur ajoutée - en augmentant les cotisations sociales, ce sont les salaires qui augmentent (les données présentées ici sont illustratives). L’illustration 2 montre qu’il est possible d’augmenter les cotisations pour financer à la fois le système des retraites et l’allocation d’autonomie sans faire baisser les salaires ! On aboutit alors à une nouvelle distribution des richesses avec une baisse des profits et une augmentations des salaires (indirects ; c’est-àdire salaires plus cotisations sociales). "Les cotisations sociales sont déjà élevées en France; les augmenter nuirait encore plus à la compétitivité des entreprises." Cet argument est entre autre repris en choeur par le MEDEF. Mais rien n’est plus faux. Historiquement, les cotisations sociales ont augmenté en France depuis 1945 et la mise en place de la sécu. Mais on observe parallèlement une progression constante de la compétitivité des entreprises et de la part des profits dans la valeur ajoutée. L’argument n’est donc pas valable. La compétitivité dépend des gains de productivité et non pas du « poids des cotisations sociales »; les deux évoluent indépendamment l’un de l’autre. De plus on observe que les pays les plus compétitifs au monde sont ceux... qui prélèvent le plus de cotisations sociales (c’est en fait signe qu’un pays est développé). Par ailleurs, le niveau de qualification de la main d’oeuvre augmenterait puisque les jeunes allongeraient la durée des études et que plus de jeunes en profiteraient, ce qui ferait augmenter la productivité du travail (les salariés mieux formé seraient plus efficaces au travail, et donc la compétitivité augmenterait, voir la partie « économie de la connaissance ». "Le système de sécurité sociale est déjà dans le rouge, l’allocation d’autonomie renforcerait son déficit." Si le système est dans le rouge, c’est parce que les cotisations ne sont pas suffisantes. Nous, socialistes, devons affirmer qu’il faut les augmenter. La part des profits dans les richesses créées (la Valeur Ajoutée), n’a jamais été si favorable aux profits et défavorable aux salaires. Comme le montre l’illustration 2 ci-dessus, il faut donc à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales qui sont une partie du salaire bien qu’indirecte. C’est en augmentant cotisations et salaires ainsi que les salaires [voir illustration 3] que nous sortirons de la crise. Cela aurait effet bénéfique sur la demande (les salariés pourraient plus consommer) et la sécurité sociale serait sauvée. Il suffit d’augmenter les cotisations de 0,34 points par an pour sauver les retraites par répartition (selon l’économiste J.P. Piriou). Ce qui ne pose pas de problèmes puisque l’augmentation serait inférieure aux gains de productivité. A cela s’ajouterait donc l’allocation d’autonomie. Il s’agit d’un choix à faire. Si l’on veut redistribuer les richesses, il appartient aux salariés et à leurs organisations représentatives de choisir dans quelle proportion ils veulent augmenter le salaire direct (le salaire net) et le salaire indirect (les cotisations sociales). [caption id="attachment_7642" align="aligncenter" width="263"] Illustration 3 : pour définir un nouveau partage des richesses, on peut à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales (les données proposées sont ici illustratives).[/caption]Illustration 3 : pour définir un nouveau partage des richesses, on peut à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales (les données proposées sont ici illustratives). L’allocation d’Autonomie doit être sans cesse défendue par les jeunes socialistes. Sa mise en place changerait radicalement la situation de la jeunesse. Elle permettrait enfin à tous, quelque soit l’origine sociale, de faire des études. Ce serait un moyen extrêmement puissant de lutte contre la sélection sociale intense qui s’effectue particulièrement dans les études supérieures. L’allocation d’autonomie apporterait une réponse à la reproduction sociale très forte de nos société; ce serait un exemple pour beaucoup de pays. A nous d’avoir la volonté politique de nous battre pour en faire une réalité.

Illustration 3 : pour définir un nouveau partage des richesses, on peut à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales (les données proposées sont ici illustratives).[/caption]Illustration 3 : pour définir un nouveau partage des richesses, on peut à la fois augmenter les salaires et les cotisations sociales (les données proposées sont ici illustratives). L’allocation d’Autonomie doit être sans cesse défendue par les jeunes socialistes. Sa mise en place changerait radicalement la situation de la jeunesse. Elle permettrait enfin à tous, quelque soit l’origine sociale, de faire des études. Ce serait un moyen extrêmement puissant de lutte contre la sélection sociale intense qui s’effectue particulièrement dans les études supérieures. L’allocation d’autonomie apporterait une réponse à la reproduction sociale très forte de nos société; ce serait un exemple pour beaucoup de pays. A nous d’avoir la volonté politique de nous battre pour en faire une réalité. [caption id="attachment_3879" align="alignnone" width="120"]![]() L’article en PDF[/caption]

L’article en PDF[/caption]